经济学分析法学(Economic Analysis of Law),又称法律经济学(The Economics of Law)、法学与经济学(Law and Economics),是经济学与法学相互融合、相互交叉产生的一门学科。

法学家在运用经济学原理和方法解决法律问题时更关注“公正”,而经济学家更多关注于“效率”,“就同一个法律规则而言,法学家维护的是正义,经济学家维护的是效率⋯⋯但在绝大多数的情况下,经济方法和法律方法常常是殊途同归”[1](P5),因为在司法的全过程中,都不可避免面临在司法资源有限的情况下实现司法资源的有效配置、提高法律效率的问题,经济学分析法学最主要的观点就是“任何法律的制定和执行都应有利于资源配置的效益最大化”[2],在这个层面上法学和经济学达到了一定程度的统一。对于公正和效率在具体个案上出现的偏离,借用博登海默的名言:“法律是一个带有许多大厅、房间、凹角、拐角的大厦,在同一时间里想用一盏探照灯照亮每一间房间、凹角和拐角是极为困难的,尤其是由于技术知识和经验的局限,照明系统不适当或至少不完备时,情况就更是如此了”[3]。

法律追诉时效制度是在法学界内外都存在一定争议的问题,本文试图以经济学的方法对追诉时效制度进行分析,探讨在确保公正的前提下可能出现的效率问题,借此作为运用经济学分析法学在研究具体制度安排方面的一次尝试。

一、追诉时效释义

时效在法律上通常是指民事诉讼权利和刑事责任的有效期限。民事法律中,超过法定诉讼时效,当事人的民事主体的请求权消灭。刑法中的时效涉及追诉时效和行刑时效,行刑时效在我国刑法中没有明确规定,也不是本文探讨的范围。所谓追诉时效,是指刑法规定的对犯罪人追究刑事责任的有效期限,超过追诉时效,求刑权、量刑权即告消灭,刑罚亦随之消灭[4]。

1.追诉时效的多种立法

追诉时效制度按照设置追诉期限的标准不同,存在多种立法方式[5](P123~129):

以罪种为标准设置追诉时效期限,如法国刑事诉讼法第7、8、9条规定,重罪的追诉时效为自犯罪发生时起满10年,轻罪的公诉时效为3年,违警罪的公诉时效为1年。以刑种为标准设置追诉时效期限,如瑞士刑法典第70条规定,追诉权在下列期间内不行使,即行消灭:犯终身重惩自由刑之罪20年,其他重惩自由刑之罪10年,其他刑罚之罪5年。以刑期为标准设置追诉时效期限,如德国刑法典第78条规定,时效期限如下:判处(1)终身自由刑的,经过30年;(2)最高刑为10年以上自由刑的,经过20年;(3)最高刑为5年以上10年以下自由刑的,经过10年;(4)最高刑为1年以上5年以下自由刑的,经过5年;(5)其他罪经过3年。又如巴西刑法典第109条规定,在最后判决之前,除第110条的附款规定外,时效应根据剥夺自由的最高刑以下列规定为准:(1)如最高刑超过12年的,20年;(2)如最高刑为8年以上12年以下的,16年;(3)如最高刑为4年以上8年以下的,12年;(4)如最高刑为2年以上4年以下的,8年;(5)如最高刑为1年以上2年以下的,4年;(6)如最高刑为1年以下的,2年。

兼采罪种和刑期为标准设置追诉时效期限,如俄罗斯联邦俄刑法典第48条规定,如果自犯罪人犯罪之日起过了下列期限,犯罪人不能被追究刑事责任:(1)犯有本法典第112条第2款、第131、143、158、165、182、192、197、199、200条所规定的罪行的,自犯罪之日起已过1年;(2)所犯罪行依照本法典各条规定,可以判处剥夺自由2年以下,或者除前款规定的各罪以外,可以判处与剥夺自由刑无关的刑罚的,自犯罪之日起已过3年;(3)所犯罪行依照本法典各条规定,可以判处剥夺自由5年以下的,自犯罪之日起已过5年;(4)所犯罪行依照本法典各条规定,可以判处剥夺自由5年以上的,自犯罪之日起已过10年。

采取罪种和刑期相结合的标准设置追诉时效期限,仅见于越南刑法典第45条,自犯罪实施之日起已超过下述期限,不再追究刑事责任:(1)较轻的罪,其法定最高刑为2年以下有期徒刑或者其他较轻的刑罚,经过5年;(2)较轻的罪,其法定最高刑为2年以上,经过10年;(3)严重的罪,经过15年。其中“严重的罪”见第8条,指给社会造成巨大危害的犯罪行为,被处最高刑为5年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的犯罪。

我国刑法采取的是上述第三种按刑期设置追诉时效期限,刑法第87条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:(1)法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年;(2)法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,经过10年;(3)法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年;(4)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年。如果20年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院批准。

2.追诉时效的中止、中断和超期追诉追诉时效中止或停止,指称在追诉时效进行期间,因发生法律规定事由,使时效的进行暂时停止,当法律规定的事由消除后,追诉时效继续进行的制度[6](P680)。如匈牙利刑法第27条规定,时效期间因负有使命进行刑事诉讼案件的政权对于行为人开始活动而中止,自刑事追诉终止之日,时效期间重新开始计算,凡关于行为人之诉讼程序因解决任何先决问题而停止之时间,不得计入时效期间以内。

追诉时效中断指追诉时效进行期间,因发生法律规定的事由,使已经经过的时效期间归于失效,追诉期限从法律规定事由发生之日起重新开始计算的制度[6](P679)。如朝鲜刑法第60条规定,犯罪人在前条规定的时效期间内,犯有同类罪行,或犯有更重的罪,或逃避侦查和审判的,或者对案件已进行刑事程序时,时效即行中断。

超期追诉指对于某一犯罪而言,在其经过刑事立法所明确规定的追诉时效期限后,由于具备特定的法定情节而导致仍然可以被加以刑事追诉的制度[5](P169)。如越南刑法第45条第2款规定,本条第1款第3项所述的情形,如果有特殊理由,最高人民检察院也可追究刑事责任,最高人民法院可决定不执行期限。

我国没有对追诉时效的中止作出具体规定,刑法第89条第2款规定了追诉时效的中断:在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。我国刑法对于超期追诉的规定见刑法88条:在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告,人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的,不受追诉期限的限制。

3.追诉时效的例外情况

追诉时效制度的直接后果是犯罪人不再受到由其犯罪行为引起的法律制裁,为了保护特定利益,通常各国立法中都规定了追诉时效的例外情况。

追诉时效的例外情况存在多种类型,首先是对于某些具有严重危害性的特定罪种规定了例外,如德国刑法典第78条第2款规定,第220条A的重罪(灭绝种族罪)和第211条的重罪(谋杀)不受追诉时效的限制;又如俄罗斯联邦刑法典第78条规定,对实施本法第353、357、358条所规定的破坏人类和平和安全罪的人不适用时效。

其次是对于将被判处一定刑期或刑种的犯罪规定了例外,如泰国刑法典规定,处无期自由刑或10年以上20年以下有期自由刑与无期自由刑选科之可罚性行为,不适用时效;俄罗斯联邦刑法典第78条第4款规定,对实施应处以死刑或终身剥夺自由的犯罪人,适用时效期的问题由法院决定,如果法院不认为可以因时效期届满而免除该人的刑事责任,则不再适用死刑或终身剥夺自由。

再次是对于发生在特定地点的犯罪行为规定例外,这种情况比较少见。典型的如土耳其刑法典规定,凡本法典第二卷第一篇规定处以死刑、终身监禁或者有期重监禁的重罪,如果在国外所犯,则不受法律规定的时效期限的限制。

最后是基于国际条约产生的追诉时效的例外。联合国大会1968年11月26日通过的《战争和反人类罪不适用法定时效公约》针对战争罪、灭绝种族罪以及某些重大违反公约行为、不人道行为,规定不论其犯罪期日均不适用时效;另外,欧洲理事会制定的《战争罪和反人类罪不适用法定时效的欧洲公约》规定了类似的内容。以上两个公约表明:战争罪和反人类罪作为国际法上最重大的罪行,不受各国国内刑事立法上的追诉时效制度的约束,应当无限期进行追诉[7]。

我国现行刑法没有规定不受追诉时效制度限制的法定例外情况。

二、追诉时效的设定原因

1.法学的观点

从公元前1世纪古罗马的《儒里亚法》对于奸非罪等犯罪规定了追诉时效以后,关于规定追诉时效的依据历来众说纷纭[8](P500):德国普通法时代采取的是改善推测说,19世纪的法国采纳证据湮灭说和准受刑说,日本存在规范感情缓和说、尊重事实状态说等。综合各种解释,我国法学界对于设定追诉时效制度的原因主要可以归结为以下七种:

第一,怠于行使说。因为“国家求刑权代行机关在足够长的时间内不积极、有效、如期地行使追诉权和刑罚权,则可以视为国家求刑权代行机关默示放弃自己的权利,从而导致权利归于消灭”[5](P6~7),但是有学者认为,对犯罪人不予追诉在多数情况下“并非国家的疏忽所造成,而是由于种种不能克服的原因,如战争、自然灾害、不能破案等导致的”,因而怠于行使说是“不符合客观实际的”[6](P668)。

第二,社会遗忘说。社会遗忘说分析的出发点是“承认犯罪的社会危害性和社会影响可以随着时间的消逝而逐步减轻以至消失的客观事实”[9](P55);或者可以从维护社会稳定的角度解释:犯罪人在犯罪后经过足够长的时间,“社会已逐渐遗忘其犯罪行经,被害人对他的仇恨也因时间的流逝而消解,犯罪人的家庭生活亦已步入正常”[4](P321~322);或者可以认为“因犯罪而遭破坏的某一方面社会秩序以及因犯罪而引起的人们心理的失衡状态已经得到恢复”[8](P669),如果继续予以追究刑事责任,则会由于“刑法的这种机械干预而使已经恢复正常的社会有序秩序重新遭到破坏,引起新的不安定因素”[6](P669);也可以从刑法目的来理解社会遗忘说,“刑法的目的在于保护合法权益,包括维护正常的社会秩序,在某种社会秩序遭受破坏后得到了恢复时,适用刑法便失去了目的性”[8](P501)。

第三,证据湮灭说。“时间的消逝对于诉讼的影响,特别是对于证据的搜集以及证据的证明力保全的影响至关重要,⋯⋯可能严重妨碍诉讼权的实施,影响定罪处刑的质量”[6](P501), 不公正裁判的可能性大大增加,因此,与其增加司法程序上的麻烦,使案件的处理存有疑虑,不如设立时效制度,让刑罚权归于消灭;同时,时效制度可以使司法机关放弃陈年旧案的无意义的纠缠,集中精力处理现行犯罪。

第四,刑罚同一说。犯罪人实施犯罪后,在逃避国家刑法制裁的长期过程中,昼夜寝食难安、惶惶如丧家之犬,“其无形之痛苦,实不亚于实际适用刑罚”[5](P7)。虽然犯罪人没有处以刑罚,但“事实上经历了一定的痛苦,而且不执行刑罚便达到了预防犯罪的目的,所以不应再追诉或行刑”[8](P501)。但是,也有学者认为“这种痛苦与执行刑罚所遭受的痛苦是不能同日而语的,国家并非基于犯罪人为逃避所受痛苦与执行刑罚所受痛苦相同的考虑而规定时效的”[6](P668)。

第五,改善推测说。犯罪人在实施犯罪后相当长的时期内没有再犯新罪,“可以推定其主观恶性和人身危险性都已有所改善”[5](P7),“再犯罪的危险性已经消除”[4](P321)。此时,对于犯罪人已经没有通过处以刑罚进行特殊预防的必要,所以也就没有进行追诉和行刑的必要。如果仍然予以追诉,就有可能“引起(犯罪人)对国家的敌视,拒不接受审判或改造”[6](P668)。

第六,综合说。综合说的论点实际是上述各种观点的折中与结合,随着社会对犯罪的遗忘、被害人对于犯罪行为的原宥、犯罪人的自我改善等等各方面因素的变化,犯罪的可罚性逐渐降低甚至消灭。

第七,提高办案效率。惩治犯罪是一项耗费大量人力、物力、财力的工作,而在各种犯罪中,现行犯罪的社会危害性特别突出,设定追诉时效“有利于司法机关集中精力打击现行犯罪,化解人民内部矛盾,团结国内外一切可以团结的人”[9]。如果没有时效规定,“司法机关必将为陈年旧案所累,从而影响现行案件的处理,妨碍对犯罪的及时打击和对国家和人民利益的及时保护”[4](P321~322)。

以上观点各从一个侧面力图说明追诉时效制度的合理性,但由于其自身的种种局限并不足以全面地科学解释追诉时效制度的原因。例如,社会遗忘说具有很强主观推断的意味,社会是否的确已经遗忘罪行、被害人的仇恨是否的确已经消解,这些判断部分建立在立说人的主观推测上;至于改善推测说从犯罪人实施犯罪后一段时期内没有再犯新罪,得出犯罪人已经没有再犯罪可能的结论,更是完全建立在立说人带有臆想性的假设的基础上,缺乏证明推断的有力依据。因此,追诉时效制度在法理上似乎并不存在一个有充分说服力的解释,对于法学界以外的社会公众来说更难以理解和认同。

2.经济学分析法学的观点

经济学分析法学尚未深入涉及追诉时效这一相对狭窄的领域,目前的研究主要见于贝勒斯的《法律的原则》。贝勒斯的分析集中在两点:首先,“诉讼时效法避免了因难以获得充分而可靠的证据而产生的错误成本”[10](P85),这种分析和上述证据湮灭说是殊途同归的,只是换由“错误成本”这一经济学分析法学特有的视角切入问题;其次,“法律的主要目的之一是避免诉讼,⋯⋯因为诉讼是负值交互行为,诉讼时效法有助于实现这一目的”[10](P37),这种论述和贝勒斯的“诉讼纯粹是一种损失”[10](P35)的观点相呼应。

对于追诉时效制度减少错误成本的观点,还有更为深入的分析。综合德沃金和波斯纳的观点,诉讼程序应该追求直接成本(DC)、经济错误成本(EC)和道德错误成本(MC)总和的最小化min(DC+EC+MC),刑事诉讼中错误成本的发生无非就是让无罪者遭受刑罚(Q1)和让有罪者逃避刑罚(Q2),而根据贝勒斯的分析,由于在Q1情况下,“谁也不能因避免犯罪就能躲避刑罚的损害⋯⋯损害和不安全因素发生的威胁始终存在,使得目的在于维护安全的制度反而增加了不安全因素”[10](P336),所以,Q1的错误成本大于Q2,错误Q2优于错误Q1,为此应通过设立追诉时效来避免错误成本的更多支出。

三、追诉时效的经济分析

1.经济分析的前提

按照经济学分析法学最一般的观点,在自愿交易成本较低的情况下,法律通过创设并保护财产权鼓励人们以市场途径进行交易活动;而在自愿交易的成本过高以至于抑制交易的时候,出现了市场失灵的情况——即市场交易作为资源配置方法不可行时,法律将通过模仿市场给行为定价的方式继续履行市场职能[11](P329~330)。刑法作为法律体系中主要的部门法之一,也将遵循这样的经济学思路。如果不考虑刑事惩罚,犯罪在多数情况下对于罪犯而言是一种成本投入很低的行为,而其犯罪收益尽管受到犯罪成功概率的制约,但仍然远远高于犯罪成本。对于像杀人罪、伤害罪、强奸罪、诽谤罪等罪行的犯罪收益,虽然不具有财产性,可是罪犯获得的情感满足或发泄,同样作为一种效用而成为高于犯罪成本的犯罪收益,而且这种收益是无法通过公开市场获得的。对于是否实施犯罪,通常倾向于风险的犯罪人作出犯罪的决策将是最经济合理的,刑法正是通过对于犯罪行为施加额外的犯罪成本——如处死、监禁、罚金等等,使得犯罪成为不经济的行为,从而达到阻止犯罪的目的。

刑法在这样一个作用过程中涉及三方面的经济决策:首先是犯罪人的犯罪决策,即犯罪人或潜在犯罪人决定是否实施犯罪、实施何种犯罪和何时实施犯罪时,通过对其犯罪收益和犯罪成本的对比分析而作出的选择[12](P284~285),这一决策中的基本概念是犯罪收益以及包括刑罚和犯罪直接成本在内的犯罪成本;其次是社会公众的预防决策,即社会公众按照犯罪造成的预期损失、犯罪发生概率、预防成本函数等等因素作出预防成本支出的决策;最后是司法机构的司法资源投入决策,即司法机构在一定的司法资源约束下为了取得最佳的刑罚效益,而在把资源投入到提高刑罚严厉性或提高刑罚确定性之间进行的决策[12](P294)。

上述三个决策过程存在非常紧密的内在联系,犯罪决策中的犯罪成本主要由刑罚的严厉性和刑罚的确定性决定,而刑罚的严厉性和确定性是司法资源投入决策的结果,因而犯罪决策直接受到司法资源投入决策的制约。至于预防决策中的犯罪发生概率是罪犯的犯罪决策的结果,从而预防决策最终也受司法资源投入决策的制约,可见,在三个决策过程中司法资源投入决策是处于主导地位的。

是否设定追诉时效,如何设定追诉时效,是一个直接关系刑罚确定性的问题。设定追诉时效、设定严格的追诉时效、设定期限较短的追诉时效,实际意味着国家对于在现有司法资源投入水平下力不能及,或力可能及而刑罚效益远低于经济水平的一部分犯罪放弃了追诉权和求刑权。这在某种意义上是承认了犯罪黑数和刑罚真空的存在,似乎是国家立法机构的一种“无奈的、不得已而为之的选择”[5](P3)。从经济学分析法学的角度考察,设定追诉时效的经济目的是在一定程度上以牺牲刑罚的确定性为代价,求得更高的刑罚效益,因而对于追诉时效的经济分析实际上具体化为考察这种刑罚确定性的牺牲是否可以换得更高刑罚效益的问题。

2.追诉时效引起的犯罪决策变动

从经济学的观点分析,犯罪是在犯罪人从事犯罪行为的犯罪收益超过刑罚成本、犯罪直接成本等等所有犯罪成本时所作出的决策,有人成为罪犯“不在于他们的基本动机与别人有什么不同,而在于他们的利益同成本之间存在的差异”[13](P63)。简而言之,“由于犯罪对他的预期收益超过其预期成本,所以某人才实施犯罪”[11](P292)。

对于犯罪人而言,通过犯罪可以取得犯罪收益Yi。这种犯罪收益可以是财产性的,如贪污、贿赂等经济犯罪,以及盗窃、抢劫等财产犯罪,而刑事犯罪中也存在很多非财产性的犯罪收益,如杀人、伤害、强奸、遗弃、虐待等等。出于分析的简化,有必要把各种财产性或非财产性的犯罪收益加以量化,以便与犯罪成本进行比较。

犯罪成本是指犯罪人实施犯罪所付出的代价,具体包括两个组成部分:

(1)刑罚成本Ci。刑罚本身意味着社会对于犯罪人的负面评价,通过接受刑罚“受到危害的社会迫使犯罪人承受某种痛苦”[14](P28)。首先,犯罪人从简单的罚金到一定时期内失去人身自由(自由刑)直至失去生存权利(生命刑);其次,这种接受刑罚的过程使犯罪人丧失了有关的可预期收益,如犯罪人受到监禁而导致的监禁期间内预期收入的丧失,这种丧失可以视为机会成本;再次,刑罚意味着犯罪人某种名誉的丧失,“每一刑事处罚都以耻辱的形式实施了非金钱负效用”[11](P292)。刑罚成本在犯罪人进行犯罪决策时是不确定的,某种犯罪的刑罚严厉性可以通过刑事法律中法定刑的规定明确体现,刑罚成本的变数在于具体犯罪遭到追诉和定罪的可能性,即刑罚的确定性。犯罪人据以决策的刑罚成本只能是刑罚严厉性Fi和刑罚确定性Pi的乘积,即Ci=Fi×Pi。如果犯罪的法定刑为10年,该罪的定罪可能性为70%,那么犯罪人的预期刑罚成本将是7年。

(2)犯罪的直接成本。犯罪人在犯罪前准备工具和制造条件,在犯罪过程中实施犯罪,在犯罪及遂后逃避惩罚这一系列行为中,都会直接导致成本支出。不过,这种成本支出和刑罚成本相比,对于犯罪人犯罪决策的影响是比较小的,犯罪人一般会较多考虑犯罪可能带来的惩罚,较少会因为犯罪过于“昂贵”而放弃犯罪,或者犯罪极为“便宜”而实施犯罪,因此,我们在分析犯罪成本时,仅考虑刑罚成本,而将犯罪的直接成本排除在外。

可见,当犯罪人得出犯罪收益Yi大于犯罪成本的结论时,往往会作出实施犯罪的决策,即犯罪条件为:Yi>Ci=Fi×Pi。

犯罪人通过上述决策过程作出的犯罪决策可以按照犯罪的严重程度依次分类,这种严重程度可以是一次犯罪造成的危害后果,也可以是犯罪的次数或频度;同样刑罚按照严厉程度也可以依次分类,刑罚分类的序列是犯罪越严重,刑罚越严厉。

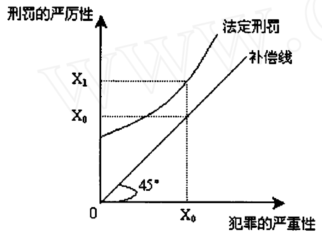

图1刑罚严厉性与犯罪的关系

图1表现犯罪严重程度和刑罚严厉性之间的关系[1](P713~722)。图中呈45°的补偿线代表了如果犯罪的严重性能够与刑罚的严厉性用同一尺度衡量,那么某种犯罪的严重程度与相应刑罚的严厉程度之间的对应关系。例如,横轴的犯罪X0对社会所造成的危害用同一尺度衡量相当于纵轴的刑罚X0对犯罪人的损失。正如边沁所说,“为预防一个犯罪,抑制动机的力量必须超过诱惑动机,作为一个恐惧的刑罚必须超过作为诱惑物的罪行,一个不足的刑罚比严厉的刑罚更坏”[15](P69),与损害后果相当的刑罚惩罚不可能充分起到警戒犯罪、预防犯罪的作用,因而法定刑罚必然大于与犯罪危害相应的刑罚,法定刑罚曲线如图所示必然位于补偿线上方,对应于犯罪X0的法定刑罚为X1。

上述分析是建立在所有犯罪都得到追诉的基础上的。在这种“有罪必罚”的情况下,犯罪人预期的刑罚成本曲线和法定刑罚曲线重合,犯罪成本始终大于犯罪收益(图中的补偿线),从而所有犯罪都是在经济上不合理的决策。