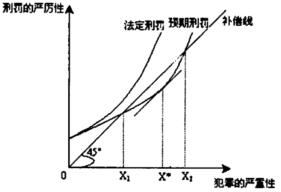

然而,司法机构在现有司法资源条件的限制下,不可能真正做到及时追究每一个犯罪人和每一个罪行的刑事责任,刑罚确定性Pi<1,预期刑罚成本Ci=Fi×Pi,于是,Ci<Fi,预期刑罚成本曲线位于法定刑罚曲线下方,与补偿线相交(见图2)。预期刑罚线位于补偿线以下的部分,出现了犯罪成本(刑罚成本)小于犯罪收益的情况,即图2中X1至X2的部分,此时,理性的犯罪人作出犯罪的决策将是经济合理的,因此,可以将犯罪人可能犯罪的区间(X1,X2)称为犯罪区间。

图2预期刑罚与犯罪决策

犯罪人通过犯罪可以取得的净利益取决于犯罪收益和犯罪成本的差异,在图中表现为预期刑罚线与补偿线之间的纵向距离。直观考察将发现,补偿线的平行线与预期刑罚线相切处的X*点预期刑罚线与补偿线之间的纵向距离最大,即X*是犯罪人净收益的最大值点,X*成为犯罪人的最优选择。

以上决策过程可以用数学方式同样加以阐述。假设犯罪严重性为xi,法定刑罚Fi和刑罚确定性Pi都是xi的增函数(这种F和P与x同方向变动的函数关系可以通过表1得到证明):

Fi=Fi(xi),dFi/dxi>0

Pi=Pi(xi),dPi/dxi>0

则预期刑罚线可以表示为:Ci=Ci(xi)=Fi(xi)×Pi(xi),犯罪人的犯罪收益用犯罪严重性xi表示,那么,犯罪人的净收益为:

Yi(xi)=xi-Ci=xi-Fi(xi)×Pi(xi)理性犯罪人追求净收益的最大化,则就上式对xi求导:Yi′ =1-(Fi′×Pi+Fi×Pi′)=0可见,犯罪人为了实现净收益最大化必然调整X*水平,使得Fi′×Pi+Fi×Pi′=1,即边际收益等于边际成本。

表1[13](P77)1960年美国7种刑事犯罪的定罪可能性与平均服刑期

故意杀人 | 暴力强奸 | 抢劫 | 严重暴力伤害人身 | 入室盗窃 | 一般盗窃 | 汽车盗窃 | 加权平均值 | |

1.首次释放前平均服刑月 (1)联邦机构 (2)州立机构 |

111.0 121.4 |

63.6 44.8 |

56.1 42.4 |

27.1 25.0 |

26.2 24.6 |

16.2 19.8 |

20.6 21.4 |

18.8 28.4 |

2.逮捕与定罪可能性(%) (1)已知的违法 (2)指控的违法 (3)入狱者(不计许多少年犯) |

57.9 40.7 39.8 |

37.726.922.7 |

25.1 17.8 8.4 |

27.3 16.1 3.0 |

13.0 10.2 2.4 |

10.7 9.8 2.2 |

13.7 11.5 2.1 |

15.1 15.0 2.8 |

当存在追诉时效制度时,对于犯罪人而言,只要在法定的追诉时效期限内没有被提起公诉,司法机构的求刑权、量刑权消灭,犯罪人按其罪行应当课以的刑罚也随之消灭。因此,追诉时效制度对于犯罪人逃避司法机关侦查抓捕、逃避刑事责任产生了强有力的刺激。为此,犯罪人将加大犯罪直接成本的投入,至于这种成本的投入同样遵循边际成本等于边际收益的原则,其中的边际收益就是刑罚确定性Pi下降所导致的预期刑罚成本Ci=Fi×Pi的降低。当然,用于逃避惩罚的犯罪直接成本的增量不可能无限增加,其上限是由原刑罚确定性决定的犯罪净收益。

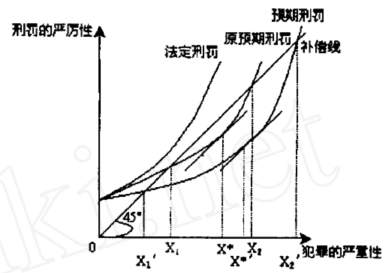

追诉时效导致刑罚确定性降低的过程可以通过图3表示,预期刑罚线下移,与补偿线交于X1′、X2′,犯罪区间扩大为(X1′,X2′),犯罪人的最优选择从X*增大为X*′。

图3预期刑罚与犯罪决策

综合上述分析可以发现,追诉时效制度对于犯罪人的犯罪决策最为直接的影响是造成刑罚确定性下降,犯罪人最优选择的犯罪严重性增加,犯罪人可供选择的犯罪区间扩大,而“扩大犯罪的范围就等于提高犯罪的可能性”[6](P104)。

3.追诉时效引起的预防决策变动

趋利避害是人类心理的共同特征。犯罪人实施犯罪是出于“认为犯罪之乐大于刑罚之苦的侥幸心理”[5](P276),同样,其他社会公众出于谨慎心理将对犯罪可能造成的损害进行预防。比如雇请警卫和保安,安装住宅保险装置,乘坐出租汽车代替步行和地铁,增加保险费用的支出和扩大保险范围,聘请财务专家审核账务,雇佣律师等等。在枪支合法化的国家,预防他人侵害也是购买枪支的主要动机之一。据美国统计,仅1965年私人在防盗报警器、警卫、律师以及其他形式的防护措施方面的支出就高达约为20亿美元,而且这个数字很可能被大大低估;2002年私人拥有枪支2亿多支,几乎人均一枪[13](P57)。

从广义上分析,预防成本实际包括两个方面:预防自己犯罪的成本和预防他人犯罪侵害的成本。预防自己犯罪的成本主要由刑法的严厉性制约,并伴随着刑罚严厉程度的增加而上升。在刑罚相当严厉时,人们必然会非常谨慎并且采取足够的措施避免意外触犯刑法。

在此着重讨论的是预防他人犯罪侵害的预防成本支出。对于社会公众而言,预防成本就是指社会公众为了最大限度减小犯罪造成的损失而支出的成本。犯罪侵害造成的损失主要由两部分组成:

首先是犯罪侵害的直接损失Di,这也是犯罪损失中最主要的组成部分,包括财物的损毁、将来可得利益的损失、精神上的损害等等。不妨假定犯罪的直接损失同犯罪可能性P正相关(因为犯罪的直接损失等于犯罪可能性和每次犯罪损失的乘积),同预防成本的投入水平Gi负相关(减少犯罪的直接损失是增加预防投入的唯一目的),因此,Di=Di(P,Gi),dDi/dPi>0,dDi/dGi<0。

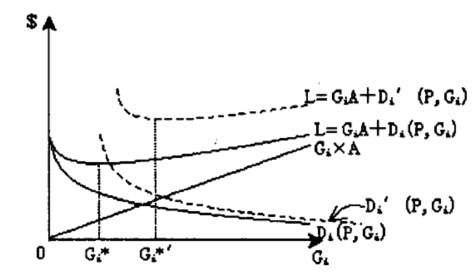

图4预防成本决策

其次是预防成本的支出Gi×A,即预防成本投入水平Gi和单位预防成本A的乘积。将预防成本列入犯罪损失,是因为这种支出完全是由可能的犯罪引起的。如果没有犯罪可能性的存在,那么,预防措施上的花费将完全是一种毫无意义的浪费。同时,预防成本支出在数额上远远小于犯罪侵害的直接损失,这一点也是易于理解的:没有人会花90万去为一幢价值100万的房子买保险。

由此可知,犯罪侵害造成的总损失L=GiA+Di(P,Gi)。在构成L的各个变量(Gi,A,P)中,作为决策者的社会公众可以控制的变量只有预防成本投入水平Gi,每个社会公众通过选择Gi水平实现总损失L的最小化,反映在图4中最优的预防成本投入水平就是Gi*(位于L曲线的最低点)。

但是,依据上一节对于犯罪人犯罪决策的分析,追诉时效制度的存在使得犯罪严重性增加,犯罪人可供选择的犯罪区间扩大,犯罪可能性P上升。再参照本节的假定:犯罪的直接损失和犯罪可能性P正相关,所以,犯罪的直接损失Di(P,Gi)上升,从而犯罪总损失L同样增加。这一系列由追诉时效制度引起的连锁反应,反映在图4中,就是Di(P,Gi)曲线和L曲线分别上移至用虚线表示的Di′(P,Gi)和L′。社会公众仍按照总损失最小的标准选择预防成本投入水平,最终产生最优决策Gi*′(位于L′曲线的最低点),而Gi*′>Gi*。

不难发现,追诉时效制度对于社会公众预防决策的影响是:由于犯罪可能性的增加(在社会生活中可以反映为犯罪率的上升),社会公众不得不投入更多的成本用于预防可能遭到的犯罪损失。

4.司法资源投入决策分析

国家的司法机构通过施加刑罚或可能施加刑罚来预防和惩治犯罪。在分析刑罚的效率问题之前,有必要先解释刑罚的含义。刑罚应该是一种包含以下五项因素的惩罚机制:刑罚必须包含痛苦或通常被认为不快的其他后果;刑罚必须适用于违法行为;刑罚必须是违法者实施违法行为的后果;刑罚必须是有意施加的;刑罚必须由法律制度确定的权威机构施加和执行[17](P5)。刑法蕴涵的刑罚机制在其作用过程中将耗费大量司法资源,而一国司法机构掌握的司法资源总是有限的,经济学所说的资源稀缺问题同样存在,所以,司法机构必须从刑罚成本和刑罚收益两方面入手加以权衡,实现有限的司法资源的最有效配置。

按照波斯纳的观点,诉讼制度存在两类成本:诉讼制度的运行成本和错误的司法判决的成本[11](P717)。本文也据此将刑罚机制的成本分为直接成本和错误成本。

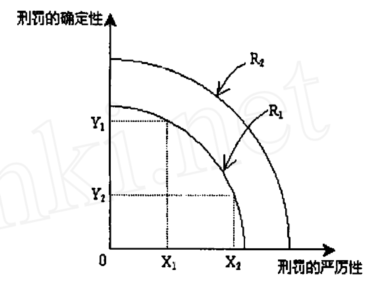

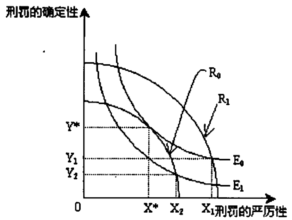

刑罚的直接成本源于刑事侦查、审查起诉、定罪量刑、执行刑罚等各个环节。如果撇开直接成本在以上各环节中投入的具体形态,单纯按照直接成本的目的划分,直接成本其实只用于刑罚的严厉性和刑罚的确定性,所有直接成本或者消耗于刑罚的严厉性(用于监狱等刑罚执行机构以便实行更为严厉的惩罚)或者消耗于刑罚的确定性(投入刑事警察、检察官、法官系统力求实现所有犯罪都能得到惩罚)。其中,前者所占的份额不容忽视。据统计,我国为执行刑罚对在押人犯的改造投资每年人均2000~3000元,远远高于国家对中小学的人均投资[18](P66),而美国每年仅仅用于缓刑考验、假释和教化方面的开支就多达10亿美元[13](P68)。限于资源约束,司法机构只能在提高刑罚的严厉性和刑罚的确定性之间选择一种组合方式,就如边沁所说“刑罚的确定性越小、其严厉性就应该越大,⋯⋯刑罚越确定,所需严厉性越小”[15](P59)。反映在图5中,资源约束线R1、R2分别表示在不同资源约束条件下刑罚严厉性和刑罚确定性的组合,R2代表更高的司法资源投入水平,(X1,Y1)和(X2,Y2)表示在相同的司法资源投入水平下(低严厉性,高确定性)和(高严厉性,低确定性)两种不同组合。设置追诉时效制度以后刑罚的确定性降低,用于对追诉时效以外的犯罪人定罪量刑的司法资源得以节省。在司法资源投入水平不变的情况下,提高刑罚严厉性的直接成本获得增加,直观地描述,就是可以有更多的资源投入监狱等执行机构以便接纳刑期更长的犯罪人,以上过程在图5中可以表现为点(X1,Y1)向点(X2,Y2)的移动。

图5资源约束下刑罚确定和严厉性的组合

对于错误成本,如前文所述,贝勒斯认为刑事诉讼中让无罪者遭受刑罚比让有罪者逃避刑罚危害更严重、错误成本更高,追诉时效制度是避免出现无罪者遭受刑罚的有效途径之一,可以减少错误成本的支出。但是,西方经济学分析法学对于错误成本的分析完全是一种纯理性的思考,错误成本不能直观衡量,贝勒斯在“让无罪者遭受刑罚”和“让有罪者逃避刑罚”之间“两害相权取其轻”,本身就是难以取得实践依据的判断,至于追诉时效制度到底可以减少多少错误成本的问题根本无法得到答案;贝勒斯也承认“偶尔惩罚无辜者的刑法制度将增进安全,因为错误在所难免,确保不惩罚无辜者的唯一方法是不惩罚任何人”[10](P336),这显然又是不可能的,所以,本文的分析只能暂时排除错误成本的因素。

刑罚收益是“适用刑罚对于刑罚目的实现所产生的客观结果”[19](P350),讨论刑罚的收益,无疑将牵涉到刑罚目的这一刑罚理论的重要问题。刑罚目的问题上,长期存在报应刑论与预防刑论之争[20],从经济学的立场来看,通过“报应犯罪行为的害恶,给犯罪人以惩罚,以其痛苦来均衡犯罪人的罪责,从而实现正义的理念”[21]的报应刑论,更为关注对刑罚的道义解释和法理解释,无助于阐明对社会资源配置的影响,因而我们的立论更倾向于预防刑论。正如贝卡里亚所说的,“刑罚的目的仅仅在于:阻止罪犯再重新侵害公民,并规诫其他人不要重蹈覆辙”[16](P42),“预防犯罪比惩罚犯罪更高明,这乃是一切优秀立法的主要目的,从全面计量生活的幸福和灾难来讲,立法是一门艺术,它引导人们去享受最大程度的幸福,或者说最大限度地减少人们可能遭遇的不幸”[16](P104)。

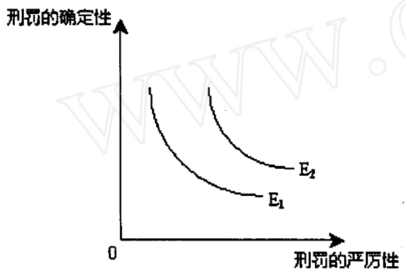

图6等收益线

如果以预防犯罪作为实施刑罚的主要目的,那么,刑罚收益可以简单地视为犯罪的减少。取得刑罚收益的途径如前文所述,是通过刑罚严厉性和刑罚确定性两大手段。图6[1](P744)中的等收益线表示刑罚收益保持不变时,刑罚严厉性和刑罚确定性的组合,E1上任何一点的位置移动只是表明刑罚确定性的减少(或增加)被刑罚严厉性的增加(或减少)所替代,而E2代表了比E1更高的刑罚收益水平,E2线上刑罚严厉性与刑罚确定性的组合所减少的犯罪数量多于E1。

图7刑罚确定性和严厉性的最优组合

明确了刑罚成本和刑罚收益,就不难判断司法机构在司法资源约束下实现资源有效配置的机制。合并图6和图5如图7所示,在现有司法资源投入水平R0下,切点处刑罚严厉性和刑罚确定性的组合(X*,Y*)无疑是最优的资源配置方式,等收益线E0上的其他点如(X1,Y1)虽然可以取得同样的刑罚收益,但是却需要更高的资源水平R1。如前文所述,设置追诉时效使得刑罚严厉性和确定性的组合由(X*,Y*)沿资源约束线R0向(X2,Y2)移动,虽然(X2,Y2)所需的资源投入水平不变,但是(X2,Y2)位于等收益线E1上,收益水平低于(X*,Y*),因此,追诉时效制度降低了司法资源配置的效率。

在上述分析中隐含了伴随刑罚确定性的降低、刑罚严厉性可以无限提高这样一个假定,这个假定在司法实践中也是不现实的,刑罚严厉性本身存在一个上限。首先,过于严厉的刑罚将使人们“在犯罪活动的边缘时摈除社会所需要的行为”[11](P294),或者说“矫枉过正”:假设超速驾车的相应刑罚是死刑,可能绝大多数人会把汽车开得极慢甚至不驾车,以避免巨大的意外违法或错误定罪的风险。其次,过严的刑罚可能促使犯罪人采取更为严重的犯罪行为。比如,盗窃将受到与谋杀同样的惩罚,那么小偷会毫不犹豫地杀死所有证人;又如,未遂和既遂的惩罚相同,那么,开枪未击中受害人的罪犯,还是尽量将受害人打死为好,因为即使受害人死亡,犯罪人也不会受到比未遂更重的刑罚。另外,刑罚严厉性实际效果还需一定的配套条件,单纯依靠过分严厉的刑罚,未必对抑制犯罪真正有效[22]。

四、结论

通过前文对犯罪人的犯罪决策,社会公众的预防决策和司法机构的司法资源投入决策的分析,可以发现设置追诉时效导致的刑罚确定性的降低会引起三方面的结果:犯罪人的犯罪可能性增加;社会公众投入过多的成本用于预防可能遭到的犯罪损失;有限的司法资源配置效率降低。这三种结果都意味着社会的净损失。

从实证的角度同样可以得到说明,如《法和经济学》中提到经济学家艾萨克·埃里科用1940、1950、1960年美国抢劫罪的数据说明其他变量不变时,抢劫行为定罪概率越高,抢劫发生率越低;阿尔弗雷德·布鲁门斯坦和丹尼尔·纳詹对逃避征兵行为得出与艾萨克·埃里科类似的结论;肯尼恩·沃尔宾研究了1894~1967年英格兰和威尔士的时间数列资料发现,犯罪率是刑罚概率与严厉程度的反比函数。

“刑罚的防范作用,决不在于刑罚的残酷,而在于有罪必究。重要的不是对犯罪行为处以重刑,而是要把每一桩罪行都揭发出来”[23],刑罚的确定性是和刑罚的严厉性同等重要的刑罚制裁手段。

在司法资源有限的现实环境下,刑罚的确定性与严厉性一样,是提高司法资源配置效率、增进社会福利的重要手段,而在实践中出于种种考虑,刑罚确定性的作用往往被忽视,或者为刑罚严厉性的提高所替代,制定追诉时效制度就是一例。也许追诉时效制度在传统法理上有其存在的必要,但以经济学的视角考察,追诉时效制度并不是一种有效率的制度安排。

参考文献:

[1][美]考特,尤伦.法和经济学[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1994.

[2]张乃根.经济学分析法学[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1995.

[3][美]博登海默.法理学——法哲学及其方法[M].北京:华夏出版社,1987.

[4]高铭暄,马克昌.刑法学[M].北京:北京大学出版社,2000.

[5]于志刚.追诉时效制度比较研究[M].北京:法律出版社,1998.

[6]马克昌.刑罚通论[M].武汉:武汉大学出版社,1995.

[7]赵秉志,于志刚.论国际刑法中的追诉时效制度[J].华东政法学院学报,2001,(2).

[8]张明楷.刑法学(上)[M].北京:法律出版社,1997.

[9]蒋兰香.法时效延长制度质疑[J].天津市政法管理干部学院学报,2000,(4).

[10][美]贝勒斯.法律的原则[M].北京:中国大百科全书出版社,1996.

[11][美]波斯纳.法律的经济分析[M].北京:中国大百科全书出版社,1997.

[12]陈正云.刑法的经济分析[M].北京:中国法制出版社,1997.

[13][美]贝克尔.人类行为的经济分析[M].上海:上海三联书店,上海人民出版社,1995.

[14][法]斯特法尼.法国刑法总论精义[M].北京:中国政法大学出版社,1998.

[15][英]边沁.立法理论——刑法典原理[M].北京:中国人民公安大学出版社,1993.

[16][意]贝卡里亚.论犯罪与刑罚[M].北京:中国大百科全书出版社,1993.

[17][美]哈特.惩罚与责任[M].北京:华夏出版社,1989.

[18]谢望原.刑罚价值论[M].北京:中国检察出版社,1999.

[19]樊凤林.刑罚通论[M].北京:中国政法大学出版社,1994.

[20]陈兴良.刑罚目的新论[J].华东政法学院学报,2001,(3).

[21]田宏杰.刑罚目的新论[J].中国政法大学学报,2000,(6).

[22]张文,等.刑事责任要义[M].北京:北京大学出版社,1997.

[23]列宁全集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1958.

(原载《云南大学学报》(社会科学版)2005年第五期,第二作者为管文杰)